■ あしたのジョーを読む ■

「あしたのジョー」の最終回で矢吹丈が燃え尽きたシーンは、単なる結末ではなく、作品のテーマを象徴する伝説として語り継がれています。このラストシーンについて、多くの読者が抱く「矢吹丈は最後、死亡したのか?」という疑問を抱く人も多いでしょう。

結論からいうと、作者ちばてつや先生はジョーの生死を読者の解釈に委ねつつも、後年には「生きている」という趣旨のコメントを残しています。しかし、この場面の本当の価値は生死の確定ではなく、完全燃焼という矢吹丈の生き様そのものです。

この記事では、ホセメンドーサとの壮絶な試合の結末に至る最終回のあらすじを追いながら、燃え尽きたという言葉の由来や、真っ白になというセリフの意味を深く掘り下げます。

ラストシーンを通じて、矢吹丈の笑顔の意味や、彼の最期の美学について考察します。また、原作とアニメの最終回の違いや、原作者である高森朝雄(梶原一騎)と作画のちばてつや両氏による最終回へのコメント、そして当時の社会的な反応にも触れていきます。

現代の燃え尽き症候群との関連性や、数々のオマージュ作品を生んだ影響力、そして師である丹下段平との最後の関係性まで、あらゆる角度からこの不朽の名シーンを解釈し、あしたのジョーが伝えるテーマと矢吹丈の生き様に迫ります。

のどか

のどかコミックシーモアなら70%OFFでお得に読める

\ コミックシーモアなら70%OFF /

- 燃え尽きたラストシーンの多角的な解釈

- 矢吹丈が「真っ白な灰」になるまでの経緯

- 原作者と作画家による最終回の創作秘話

- 「あしたのジョー」が後世に与えた影響

あしたのジョーの「燃えつきた」最終回の衝撃

■ あしたのジョーを読む ■

この章では、「あしたのジョー」を象徴する最終回の衝撃的な展開と、その中心にある「燃え尽きた」シーンについて、物語の結末から名セリフが持つ深い意味、そしてファンの間で長く議論されているジョーの生死に関する謎まで、詳しく掘り下げていきます。

伝説の最終回、そのあらすじ

「あしたのジョー」の最終回は、主人公・矢吹丈が世界バンタム級チャンピオン、ホセ・メンドーサに挑むタイトルマッチでクライマックスを迎えます。この試合に至るまで、ジョーは数々のライバルとの死闘を繰り広げ、心身ともに限界に近い状態でした。特に、過去の対戦相手を廃人にしてしまったトラウマや、自身がパンチドランカーであるという診断を受けながらも、彼はすべてを懸けてリングに上がります。

物語は、試合を止めようとする白木葉子の必死の説得を振り切り、ジョーが戦いの場へ向かうところから最終局面へと突入します。圧倒的な強さを誇るチャンピオンに対し、ジョーはボロボロになりながらも驚異的な精神力と闘志で立ち向かいます。壮絶な打ち合いの末、15ラウンドを戦い抜き、物語は運命のゴングを聞くことになります。

ホセメンドーサとの試合の結末

矢吹丈とホセ・メンドーサの試合は、ボクシング史に残る壮絶な死闘となりました。試合序盤からホセの完璧なテクニックと破壊的なパンチに圧倒され、ジョーは何度もダウン寸前に追い込まれます。しかし、彼は驚異的な打たれ強さと野性的な勘で反撃し、徐々にチャンピオンを精神的に追い詰めていきました。

最終的に、試合は15ラウンド終了のゴングが鳴り、判定へと持ち越されます。結果は、ポイント差でジョーの判定負けでした。しかし、勝者であるはずのホセ・メンドーサは、ジョーの人間離れした闘志に恐怖を感じ、試合後にはまるで老人のように白髪が増えてしまったように描写されています。

数値上の勝敗を超えて、ジョーが魂の戦いで勝利したかのような印象を強く残す結末です。このため、試合の結末は単なる敗北ではなく、ジョーのボクサー人生の集大成として描かれています。

語り継がれるラストシーンの解説

ホセ・メンドーサとの死闘を終え、判定負けを告げられた後のラストシーンは、漫画史において最も有名で、最も美しい場面の一つとして語り継がれています。リングのコーナーに戻ったジョーは、セコンドの丹下段平に身を預けるように深く腰掛けます。彼の体は傷だらけで、もはや動く力も残っていないように見えます。

しかし、彼の表情は穏やかで、口元にはかすかな笑みさえ浮かんでいます。そして、彼は「燃えたよ…まっ白に…燃えつき…た…まっ白な灰に…」というモノローグとともに、静かに目を閉じます。背景は一切描かれず、真っ白な空間に微笑むジョーの姿だけが描かれ、時間が止まったかのような静寂の中で物語は幕を閉じます。この演出は、ジョーが肉体的な限界を超え、精神的に完全燃焼を遂げたことを見事に表現しています。

燃え尽きた、真っ白になというセリフの意味

「燃え尽きた、真っ白にな」というセリフは、矢吹丈の人生哲学そのものを表しています。この言葉の真意を理解するためには、彼が以前、幼馴染の紀子に語った言葉を振り返る必要があります。ジョーは「不完全燃焼でブスブスくすぶっているよりも、ほんの一瞬でもまぶしいほど真っ赤に燃え上がり、後には真っ白な灰だけが残る」という生き方に憧れを抱いていました。

つまり、彼にとって「燃え尽きる」ことは、単に力尽きることや敗北を意味するのではありません。むしろ、自分の持つ情熱や生命力のすべてを一つの物事に注ぎ込み、後悔や未練といった「燃えかす」を一切残さずに生き切ることを指します。

ラストシーンで「真っ白な灰」になったと語ることで、ジョーは自身のボクシング人生に心からの満足と達成感を得たことを示していると考えられます。これは、彼の生き様の到達点であり、最大の幸福の表現でもあるのです。

矢吹丈の最後は死亡?笑顔が意味するもの

ラストシーンでジョーが死亡したのかどうかは、この作品における最大の謎であり、ファンの間で長年にわたり議論が続いています。作中では彼の死を明確に描いておらず、すべては読者の解釈に委ねられています。医学的な観点からは、極度の疲労状態で微笑んだり座った姿勢を保ったりするのは難しいという指摘もあります。

しかし、作者のちばてつや先生は、後年のインタビューで「ジョーは死んでいない。あしたに向かって歩き出している」といった趣旨の発言をしています。これは、「真っ白になるまで頑張れば、新しい明日が来る」という若い読者へのメッセージを込めたかったからだと語られています。

したがって、彼の笑顔は、死を悟った安らかな表情と解釈することも、すべてを出し切った満足感と未来への希望の表れと解釈することも可能です。この解釈の余地こそが、作品に深い奥行きを与え、時代を超えて人々を惹きつける要因の一つと言えるでしょう。

\ コミックシーモアなら70%OFF /

あしたのジョーはなぜ燃えつぎたのか?その真相

■ あしたのジョーを読む ■

次に、あの伝説的なラストシーンがどのようにして生み出されたのか、その創作背景に迫ります。原作者と作画家の間で交わされた逸話や、物語全体を貫くテーマ性、そしてジョーを支え続けた丹下段平との関係性から、「燃え尽きる」という結末が必然であった理由を解き明かしていきます。

「燃え尽きた」という言葉の由来

ラストシーンを象徴する「燃え尽きた」という言葉は、実は最終回のために新たに考案されたものではありません。その由来は、物語の中盤、ジョーが幼馴染の紀子に自身の生き方を語るシーンにあります。普通の幸せを勧める紀子に対し、ジョーは以下のように反論します。

「ほんの一瞬にせよ、まぶしいほど真っ赤に燃えあがるんだ。そして後には真っ白な灰だけが残る…燃えかすなんか残りやしない…真っ白な灰だけだ」

このセリフこそが、「あしたのジョー」という作品のテーマそのものでした。最終回の構想に行き詰まっていた作画のちばてつや先生に、当時の担当編集者がこのセリフを指摘し、「これこそがジョーのラストにふさわしい」と提案したことが、あの名場面誕生のきっかけとなったのです。つまり、「燃え尽きた」という言葉は、ジョーの生き方の哲学が凝縮された、物語全体を貫くキーワードなのです。

高森朝雄・ちばてつやの最終回コメント

「あしたのジョー」の最終回には、原作者の高森朝雄(梶原一騎)と作画のちばてつやの間で交わされた有名な逸話が存在します。当初、梶原一騎が考えていたラストは、ジョーが廃人となり、白木邸で葉子に見守られながら静かに余生を送るというものでした。段平が「試合に負けてもケンカには勝った」と慰めるセリフも用意されていたといいます。

しかし、この案にちばてつや先生は「ここまでやってきて『ケンカに勝った』はない」と強く反発し、ラストの変更を申し出ました。梶原一騎もこれを了承し、結果的にちば先生が中心となって、前述の「真っ白な灰」のセリフを基にしたラストシーンが描かれたのです。

完成した原稿を見た梶原一騎は、「これで正解だ」「この作品は君のものだ」と最大級の賛辞を送ったとされています。二人の天才の魂がぶつかり合った末に、あの奇跡的なラストシーンが生まれたことが分かります。

最終回における原作とアニメの違い

「あしたのジョー」の最終回は、原作である漫画と、後に制作されたアニメシリーズ(特に『あしたのジョー2』)で、基本的なストーリーは同じですが、演出面にいくつかの違いが見られます。

幻のラストと実際のラスト

最も大きな違いは、原作者・梶原一騎が当初構想していた「幻のラスト」と、作画・ちばてつやによって実際に描かれたラストの対比にあります。この違いはメディアによるものではなく、創作過程で生まれたものですが、作品の方向性を決定づけた重要な要素です。

| 項目 | 梶原一騎の当初案(幻のラスト) | ちばてつやが描いた実際のラスト |

| ジョーの状態 | ホセ戦後、パンチドランカーとして廃人になる | ホセ戦後、コーナーで微笑みながら燃え尽きる |

|---|---|---|

| 場所 | 白木邸(療養所のような場所) | 試合後のリングのコーナー |

| キーパーソン | ジョーを見守る白木葉子 | ジョーを抱える丹下段平 |

| テーマ | 試合に負けても「ケンカ」には勝ったという慰め | すべてを出し切り「真っ白な灰」になる完全燃焼 |

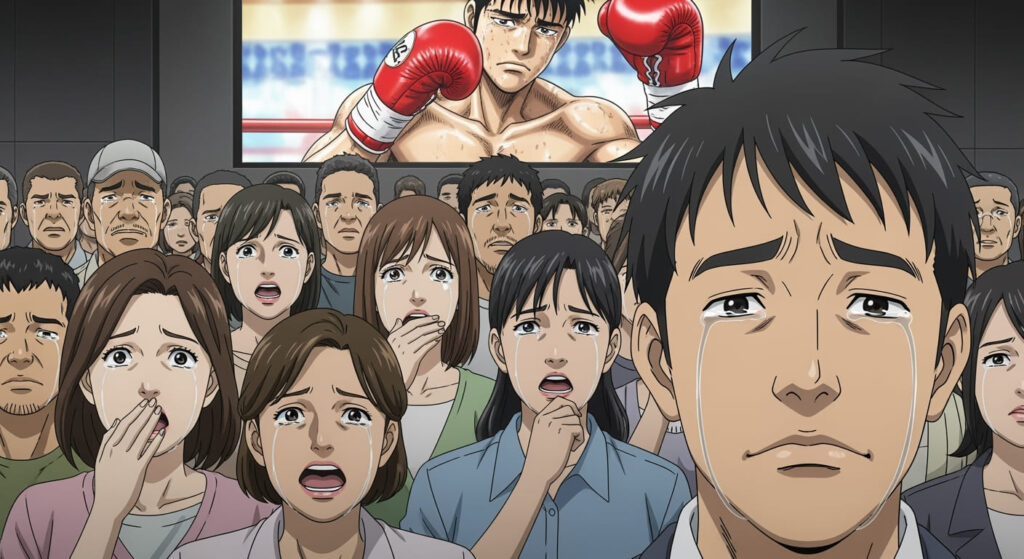

アニメ版『あしたのジョー2』では、ちばてつや先生の描いた原作漫画のラストシーンが非常に丁寧に、そして感動的に映像化されています。静寂の中、ジョーのモノローグが響き、色彩が消えていく演出は、原作の持つ雰囲気を最大限に尊重したものであり、多くのファンの涙を誘いました。原作とアニメで物語の核となる部分に大きな相違点はありません。

矢吹丈の最期の美学と作品のテーマ

矢吹丈の最期の美学は、「完全燃焼」という一言に尽きます。彼は、長く安定した人生よりも、たとえ短くとも自分のすべてを懸けて輝く一瞬を求めました。これは、高度経済成長期の日本において、若者たちが抱えていた社会への反骨精神や、既存の価値観への疑問を象徴していたとも考えられます。

作品全体のテーマは、「あした」に向かって生きることの尊さです。ジョーはドヤ街の不良少年でしたが、ボクシングという宿命に出会い、力石徹という終生のライバルとの戦いを経て、人間的に大きく成長します。彼の生き様は、たとえ今日がどれだけ過酷であっても、全力で戦い抜けば必ず「あした」に繋がる何かを見出せるというメッセージを投げかけています。

燃え尽きたジョーが死んだか生きたかにかかわらず、彼が自分の人生を肯定し、心からの満足を得て幕を閉じたという事実こそが、この物語が伝える最も大切なテーマと言えるでしょう。

矢吹丈と丹下段平の最後の関係

矢吹丈と丹下段平の関係は、単なる選手とトレーナーを超えた、疑似的な親子のような深い絆で結ばれていました。当初はジョーの才能を利用しようとしていた段平ですが、次第に彼の純粋な情熱に惹かれ、心から成功を願うようになります。一方のジョーも、ぶつかり合いながらも段平を唯一無二の師として信頼していました。

ラストシーンで、燃え尽きたジョーはグローブを葉子に手渡した後、段平に体を預けます。このとき、二人の間に多くの言葉は必要ありませんでした。ジョーを世界一のボクサーに育て上げるという段平の夢は、判定負けという形で叶わなかったかもしれません。

しかし、ジョーがすべてを出し切り、満足げな表情でいる姿を見て、段平もまた、彼のトレーナーであったことに誇りを感じたはずです。血の繋がりはなくとも、ボクシングというリングの上で結ばれた二人の関係は、最後の瞬間、最も純粋な形で完成したと言えます。

\ コミックシーモアなら70%OFF /

「燃え尽きた」伝説のその後と社会への影響

■ あしたのジョーを読む ■

この章では、ジョーが燃え尽きた後、その伝説が現実社会にどのような影響を与え、後世の作品にどう受け継がれていったのかを探ります。当時の熱狂的な反応から、現代における新たな解釈まで、「あしたのジョー」が単なる漫画作品にとどまらない、今でも文化的なアイコンであり続ける理由を明らかにします。

当時の反応と社会への影響

「あしたのジョー」の連載当時、その人気は漫画の枠を超えた社会現象にまで発展しました。特に大きな反響を呼んだのが、ライバル・力石徹の死です。架空のキャラクターであるにもかかわらず、力石が作中で死亡した際には、ファン有志による実際の葬儀が講談社の講堂で執り行われました。これは、読者がいかに物語に深く感情移入していたかを示す象徴的な出来事です。

また、1970年に発生した「よど号ハイジャック事件」では、犯人グループが「われわれは明日のジョーである」という声明を残したことも、作品の社会への影響力を物語っています。体制に反抗し、自分の信じる道を突き進むジョーの姿は、当時の若者たちの心情と共鳴し、彼らのアイコン的存在となりました。最終回の後も、ジョーの生死を巡る議論が巻き起こるなど、連載終了後も長く人々の心に残り続ける作品となったのです。

燃え尽き症候群とあしたのジョー

「燃え尽き症候群(バーンアウト)」とは、一つの物事に没頭していた人が、心身のエネルギーを使い果たし、無気力状態に陥ることを指す心理学用語です。この概念が提唱されたのは1970年代で、「あしたのジョー」の連載時期と重なります。

ジョーの「真っ白に燃え尽きた」状態は、この燃え尽き症候群のイメージと重ねて語られることがあります。しかし、両者には決定的な違いが存在します。一般的に燃え尽き症候群がネガティブな文脈で語られるのに対し、ジョーの「燃え尽き」は、後悔なくすべてを出し切った末の、ポジティブで肯定的な達成感に満ちています。

むしろ、ジョーの生き様は、中途半端な状態でくすぶることへの警鐘と捉えることができます。ちばてつや先生が語るように、「全力投球すれば、きっと自分の中に何かが残る」というメッセージは、現代社会で疲弊しがちな人々にとって、改めて自分自身の生き方を見つめ直すきっかけを与えてくれるかもしれません。

あしたのジョーへのオマージュ作品

「あしたのジョー」の、特にラストシーンが後世のクリエイターに与えた影響は計り知れません。数多くの漫画、アニメ、映画などで、あの象徴的なシーンへのオマージュやパロディが捧げられています。

代表的なオマージュ作品の例

- 天元突破グレンラガン: 主人公シモンの盟友であるカミナが、強敵との戦いの後に主人公に後を託して座ったまま絶命するシーンは、ジョーのラストへのオマージュとして有名です。

- 暗殺教室: 主人公たちが恩師である殺せんせーを暗殺した後、達成感と共に静かに佇む場面など、作品のテーマと絡めてリスペクトが捧げられています。

- うる星やつら: ギャグ漫画の中でも、登場キャラクターの諸星あたるがコーナーで燃え尽きるパロディシーンが描かれています。

- その他多数: 『銀魂』や『ドラゴンボール』など、数えきれないほどの作品で、感動的な場面からギャグシーンまで幅広く引用されており、このシーンがいかにクリエイターたちの共通言語となっているかが分かります。

これらのオマージュは、単なる模倣ではなく、作り手たちの「あしたのジョー」への深いリスペクトの表れであり、世代を超えて伝説が語り継がれている証拠です。

あしたのジョーの名シーンの多様な解釈

「あしたのジョー」の名シーン、特にラストシーンの解釈は、時代や読者の立場によって多様な広がりを見せています。

生死を巡る解釈

前述の通り、ジョーが死んだのか、それとも生きているのかという議論は最もポピュラーなものです。「死をもって美学を完成させた」と見るか、「すべてを出し切った先に新しい明日がある」と見るかで、作品から受け取るメッセージは大きく変わります。

時代性を反映した解釈

連載当時は、若者の反骨精神や自己実現の象徴として捉えられました。一方、現代では、目標達成後の虚脱感やキャリアの終わり方、あるいは「ワークライフバランス」とは対極にある生き方として、新たな視点から解釈されることもあります。

個人的な体験との重ね合わせ

読者一人ひとりが、自身の人生における挑戦や挫折、達成感などをジョーの姿に重ね合わせ、個人的な意味を見出すことができるのも、このシーンの持つ力です。スポーツ選手が引退試合で、あるいはビジネスマンが大きなプロジェクトを終えた時に、ジョーの姿を思い浮かべる人は少なくありません。このように、解釈が一つに定まらない「余白」があるからこそ、名シーンは永遠の輝きを放ち続けているのです。

あしたのジョーが燃え尽きた伝説を考察

「あしたのジョー」が最終回で燃え尽きた伝説は、単なる物語の結末を超えた、一つの文化的な象徴です。

ホセ・メンドーサとの試合の結末で描かれた、燃え尽きたという言葉の意味と真っ白になというセリフの意味は、矢吹丈の生き様そのものであり、彼の最期の美学を凝縮しています。

このラストシーンの解説を通じて、私たちは矢吹丈の最後の笑顔の意味を考え、彼が死亡したのかという永遠の問いに向き合います。

この伝説の背景には、原作者・高森朝雄と作画・ちばてつやによる最終回への熱いコメントや、原作とアニメの違いといった創作秘話が存在しました。

また、力石徹の死に対する当時の反応は社会現象となり、後世の多くのオマージュ作品に影響を与え続けています。燃え尽きたという言葉の由来は物語中盤のセリフにあり、作品全体のテーマと深く結びついています。

燃え尽き症候群という言葉とも比較されるこの状態は、師である丹下段平との最後の関係性の中で、完全燃焼という肯定的な意味合いを持ちます。最終回のあらすじが示すのは、勝敗を超えた魂の輝きです。「あしたのジョー」の名シーンが多様な解釈を生み続けるのは、そこに人生の普遍的なテーマが描かれているからにほかなりません。

この記事で考察してきたポイントを以下にまとめます。

- ラストシーンの「燃え尽きた」は、敗北ではなく、すべてを出し切った完全燃焼の象徴である

- ジョーの生死は読者に委ねられているが、作者は「新しい明日」への希望を込めている

- 当初の原作案とは異なり、作画・ちばてつやの強い意志によって伝説のラストが誕生した

- 力石徹の葬儀など、連載当時に現実世界を巻き込む社会現象となった

- 後世の数多くの作品にオマージュされ、世代を超えて語り継がれる文化的アイコンとなっている

これらの理由から、「あしたのジョー」が燃え尽きた伝説は、これからも多くの人々の心を打ち、生きる意味を問いかけ続ける不朽の物語として輝き続けるでしょう。

\ コミックシーモアなら70%OFF /