この作品の続きや、おすすめの話題作を無料でタダ読みしませんか?

コミックシーモアやRenta!での「無料立ち読み」なら、まるまる1冊無料で読むことができちゃいます。

【真相】ジャンプがやばいと言われる5つの理由と今後の展望

「最近のジャンプ、なんだかやばいんじゃないか…?」 国民的漫画雑誌である週刊少年ジャンプに対して、このような声を耳にする機会が増えたかもしれません。かつて1番売れた漫画を筆頭に数々の名作を生み出してきましたが、近年の発行部数の減少や、話題になる打ち切りラッシュを受けて、ジャンプはつまらないと感じる人もいるようです。

今の看板漫画の動向や、期待の新連載の評判はどうなのか、長年貫かれてきた編集部の方針に変化はあったのでしょうか。また、多くの読者が気にかけているワンピース終了後、ジャンプに再び暗黒期が訪れるのではないかという懸念もあります。しかし、一方で読者を熱狂させる神展開が生まれているのも事実です。

この記事では、ジャンプが「やばい」と言われる理由を多角的に分析し、その真相と今後の展望について、客観的な事実を基に詳しく解説していきます。

- ジャンプの発行部数が減少している本当の理由

- 「打ち切りラッシュ」や「つまらない」と言われる背景

- 現在の看板作品と、これからのジャンプを担う注目作品

- ジャンプの未来は明るいのか、今後の展望

ジャンプはやばい?発行部数減少の真相とは

「ジャンプがやばい」という声が聞かれるようになった背景には、発行部数の変化や作品ラインナップに対する意見など、いくつかの要因が考えられます。ここでは、まず多くの人が懸念している点について、その真相を一つずつ掘り下げていきましょう。

ジャンプの発行部数減少はどこまで本当?

結論から言うと、週刊少年ジャンプの紙媒体での発行部数が、最盛期と比較して減少しているのは事実です。しかし、この数字だけを見て「ジャンプは終わった」と判断するのは早計かもしれません。

紙媒体の発行部数の推移

ジャンプの最盛期は、1994年末から1995年にかけてで、この時期には発行部数が約653万部という驚異的な数字を記録しました。これは日本の出版史上、今なお破られていない記録です。一方で、近年の発行部数は減少傾向にあり、2024年時点では100万部台前半で推移しているという情報があります。

| 時期 | 平均発行部数(目安) |

|---|---|

| 1995年頃(最盛期) | 約653万部 |

| 2010年代 | 200万部台 |

| 2024年現在 | 100万部台前半 |

このように数字だけを見ると大幅な減少に見えますが、この背景には社会全体の変化が大きく影響しています。

部数減少の背景にある複合的な要因

部数減少の最も大きな理由は、インターネットとスマートフォンの普及による「雑誌離れ」と「デジタル化への移行」です。多くの読者が、紙の雑誌ではなく、公式のアプリやウェブサイトで漫画を読むようになりました。

実際、集英社が運営する漫画アプリ「少年ジャンプ+」は非常に好調で、アプリのダウンロード数は2,000万を超えています。「SPY×FAMILY」や「怪獣8号」といった、アプリ発の大ヒット作品も次々と生まれている状況です。

そのため、紙媒体の部数減少は、読者がジャンプから離れたというよりも、漫画を楽しむ媒体が紙からデジタルへと移行した結果と捉える方が自然でしょう。少子化や趣味の多様化といった社会的な要因も無視できませんが、コンテンツとしての魅力が失われたわけではないと考えられます。

「ジャンプがつまらない」という意見の背景

「最近のジャンプはつまらない」という意見も、インターネット上などで時折見受けられます。この感想が生まれる背景には、主に読者の世代交代や、漫画のトレンドの変化が関係していると考えられます。

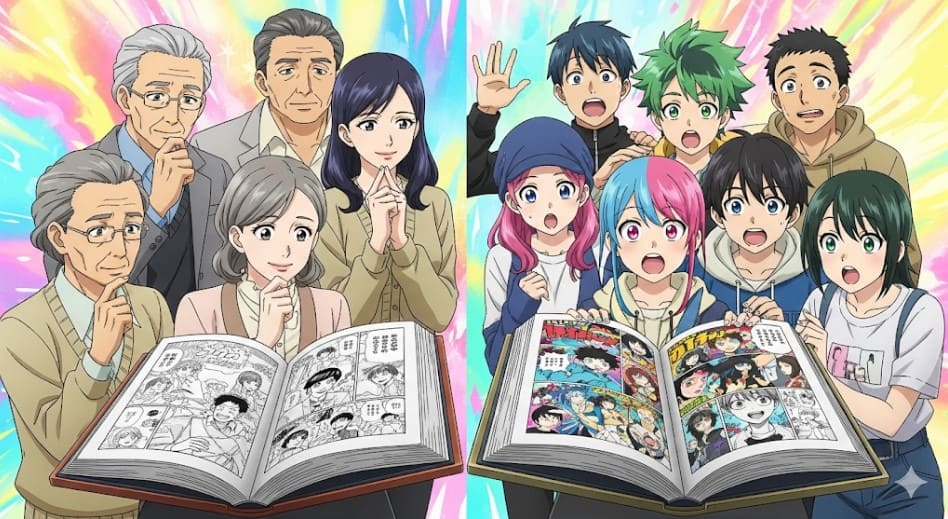

世代による「面白い」の基準の変化

過去のジャンプ作品に熱中した世代の読者にとっては、当時の王道的なストーリー展開や絵柄が「ジャンプらしさ」の基準となっている場合があります。そのため、現在の新しい作風や多様なジャンルの作品に対して、違和感を覚え「つまらない」と感じてしまうことがあるようです。

一方で、現在の若い世代の読者は、今の連載作品を新鮮な気持ちで楽しんでおり、むしろ新しい才能の登場を歓迎しています。つまり、「つまらない」という意見は、個人の思い出や価値観が大きく反映されたものであるケースが多いのです。

ヒット作の多様化

かつてのジャンプは、「ドラゴンボール」や「SLAM DUNK」のように、誰もが知る巨大なヒット作が雑誌全体を牽引していました。現在は、「ONE PIECE」という絶対的な看板がありつつも、「呪術廻戦」「僕のヒーローアカデミア」など、複数の人気作品が読者を惹きつけています。

ヒットの形が、一つの大きな山から、複数の高い山が連なる形へと変化したことで、雑誌全体の印象が昔と異なって見えるのかもしれません。

噂の打ち切りラッシュはなぜ起こるのか

「ジャンプは打ち切りが多い」というイメージも根強くありますが、これはジャンプが長年採用してきた「アンケート至上主義」というシステムに起因します。

毎週、読者アンケートによって作品の人気順位が決められ、下位が続く作品は早期に連載が終了となる可能性があります。このシステムは、常に読者の声を反映し、雑誌の鮮度を保つための新陳代謝を促す役割を担ってきました。

したがって、連載が短期間で終了する作品があること自体は、今に始まったことではなく、ジャンプの伝統的な方針の一環です。近年、SNSの普及によって個々の作品の終了が話題になりやすくなったため、「打ち切りラッシュ」という印象が強まっている側面もあるでしょう。

この厳しい競争環境があるからこそ、生き残った作品が読者の熱い支持を受ける大ヒット作へと成長していくとも言えます。

ジャンプ編集部の方針は変化したのか?

週刊少年ジャンプの編集方針は、時代に合わせて柔軟に変化している部分と、創刊以来変わらずに受け継がれている哲学の両方があります。

変化した点:メディアミックスとデジタル戦略

近年、特に強化されているのがメディアミックス戦略です。漫画連載と並行して、アニメ化、映画化、ゲーム化、グッズ展開などを積極的に行い、作品の価値を最大化する手法が取られています。「鬼滅の刃」や「呪術廻戦」が社会現象とも言える大ヒットを記録した背景には、この巧みなメディアミックス戦略がありました。

前述の通り、「少年ジャンプ+」を始めとするデジタル展開への注力も、大きな方針転換の一つです。これにより、新しい才能の発掘や、本誌とは異なるテイストの作品を発表する場が生まれ、読者層の拡大に成功しています。

変わらない点:新人作家の発掘

一方で、創刊以来の伝統である「新人作家の発掘と育成」にかける情熱は、今も変わっていません。才能ある若き漫画家の原石を見つけ出し、編集者と二人三脚でヒット作へと育て上げていくという姿勢は、ジャンプの根幹をなす哲学であり続けています。

再来?週刊少年ジャンプの暗黒期を解説

ジャンプの歴史を語る上で、しばしば「暗黒期」という言葉が使われることがあります。これは主に、1990年代後半から2000年代初頭にかけての時期を指すことが多いです。

この時期は、「ドラゴンボール」「SLAM DUNK」「幽☆遊☆白書」といった黄金期を支えた超人気作品が相次いで連載を終了し、雑誌の発行部数が急激に落ち込みました。後継となるべき新たな看板作品がなかなか育たず、雑誌全体が勢いを失っていたとされています。

現在の状況を、この過去の暗黒期と重ねて不安視する声もあります。しかし、両者の状況は大きく異なります。当時は本当にヒット作が不足していましたが、現在は「ONE PIECE」を筆頭に、複数の強力な看板作品が連載中です。さらに、「少年ジャンプ+」という新たなヒット作の土壌も確立されています。したがって、現状を悲観的に捉えすぎる必要はないのかもしれません。

ジャンプはやばい状況でも未来は明るい?

ここまで、「ジャンプがやばい」と言われる背景にあるネガティブな側面に焦点を当ててきました。しかし、視点を変えれば、ジャンプの未来を示すポジティブな要素も数多く存在します。ここでは、ジャンプが持つ強みと、これからの可能性について見ていきましょう。

ジャンプで1番売れた漫画の影響力を考察

週刊少年ジャンプ、ひいては日本の漫画文化を語る上で、「ONE PIECE」の存在は欠かせません。この作品は、単なる人気漫画という枠を超え、社会的な影響力を持つコンテンツとなっています。

「ONE PIECE」は、コミックスの国内累計発行部数が4億部以上、全世界累計発行部数は5億部を突破しており、「最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ」としてギネス世界記録にも認定されています。

この圧倒的な実績は、雑誌の売上やブランドイメージを強力に下支えしています。何よりも、25年以上にわたって最高峰のエンターテインメントを提供し続けるこの作品の存在自体が、ジャンプの持つ底力の証明と言えるでしょう。

今の看板漫画と注目の新連載の評判は?

現在のジャンプは、「ONE PIECE」だけではありません。次世代を担う看板作品もしっかりと育っており、読者の心を掴んでいます。

現在の盤石な看板作品

「呪術廻戦」や「僕のヒーローアカデミア」は、コミックスの累計発行部数がそれぞれ9,000万部、1億部を超える大ヒット作です。これらの作品は、アニメ化をきっかけに国内外で爆発的な人気を獲得し、今のジャンプを力強く牽引しています。

未来を感じさせる注目の作品群

さらに、これからのジャンプを担うであろう新しい才能も次々と頭角を現しています。恋愛漫画の「アオのハコ」、コメディアクションの「SAKAMOTO DAYS」、ダークファンタジーの「カグラバチ」など、多様なジャンルの作品が読者から高い評価を得ており、SNSなどでも頻繁に話題に上ります。

これらの作品が順調に成長していけば、未来のジャンプも安泰であると考えられます。

読者が熱狂した近年の神展開を紹介

ジャンプ漫画の醍醐味の一つに、読者の予想を裏切り、心を揺さぶる「神展開」があります。近年の作品においても、多くの読者を熱狂させる印象的なシーンが生まれています。

例えば、「ONE PIECE」で長年の謎だった〝ゴムゴムの実〟の正体が明らかになり、主人公ルフィが新たな力に覚醒した場面は、世界中のファンに衝撃と興奮を与えました。また、「呪術廻戦」で描かれた「渋谷事変」は、味方キャラクターが次々と命を落とす壮絶な展開で、読者の間で大きな議論を巻き起こしました。

このように、読者を飽きさせず、常に新しい驚きを提供し続けるストーリーテリングの力は、ジャンプが持つ大きな強みです。

今も昔も変わらないジャンプの3大原則

ジャンプの作品作りにおける根幹には、「友情・努力・勝利」という3大原則があると言われています。この原則は、創刊から半世紀以上が経過した現在でも、形を変えながら多くの作品に受け継がれています。

普遍的なテーマの魅力

仲間との絆を描く「友情」、困難に立ち向かう主人公の「努力」、そして強敵に打ち勝つ「勝利」。これらのテーマは、時代や国境を超えて人々の共感を呼ぶ普遍的な力を持っています。

例えば、「僕のヒーローアカデミア」では、無個性だった少年が最高のヒーローを目指して仲間と共に努力する姿が描かれ、読者の心を打ちます。作品のテーマや表現方法は現代的にアップデートされていますが、その根底に流れる精神は、かつてのジャンプ作品と通じるものがあります。

この普遍的なテーマを大切にし続けていることが、ジャンプが幅広い世代から愛される理由の一つなのかもしれません。

ワンピース終了後ジャンプはどうなる?

多くのファンが気にかけているのが、「ONE PIECE」が最終回を迎えた後のジャンプです。国民的な作品の終了は、間違いなくジャンプにとって大きな転換期となるでしょう。

しかし、編集部もその日に向けて、すでに様々な準備を進めていると考えられます。前述の通り、「呪術廻戦」や「僕のヒーローアカデミア」といった次世代の柱を育て上げ、さらに「アオのハコ」や「SAKAMOTO DAYS」のような新しい才能を発掘し続けています。

また、「少年ジャンプ+」という強力なプラットフォームの存在も大きな強みです。本誌とアプリが両輪となってヒット作を生み出していく体制が整っているため、一つの作品の終了が即座に雑誌の危機に繋がる可能性は低いと言えます。

「ONE PIECE」が築き上げた偉大な歴史を継承し、新たな時代の看板作品が生まれる瞬間を、多くの読者が楽しみにしているはずです。

結論としてジャンプはやばいと言えるのか

この記事で解説してきた内容を基に、週刊少年ジャンプの現状についてまとめます。

- ジャンプの紙媒体の発行部数は最盛期より減少している

- 部数減少の背景にはデジタル化への移行がある

- 漫画アプリ「少年ジャンプ+」は非常に好調

- 「つまらない」という意見は世代間の価値観の違いが大きい

- 打ち切りは昔からの新陳代謝システムの一環

- SNSの普及で打ち切りが目立ちやすくなった側面がある

- 編集方針は時代に合わせてメディアミックスを強化

- 新人作家の発掘という伝統は変わらず続いている

- 過去の暗黒期とはヒット作の数が異なり状況は良い

- 絶対的王者「ONE PIECE」の影響力は健在

- 「呪術廻戦」など次世代の看板作品も育っている

- 「カグラバチ」など注目の新連載も評判が良い

- 読者を熱狂させる「神展開」を生み出す力がある

- 「友情・努力・勝利」の3大原則は今も受け継がれている

- ワンピース終了後も次のヒット作を生む土壌は整っている

これらの点を総合的に考慮すると、「ジャンプがやばい」という見方は、状況の一側面を切り取ったものと言えるかもしれません。正確には、時代に合わせて変化し続ける「過渡期」にあると捉えるのが適切でしょう。