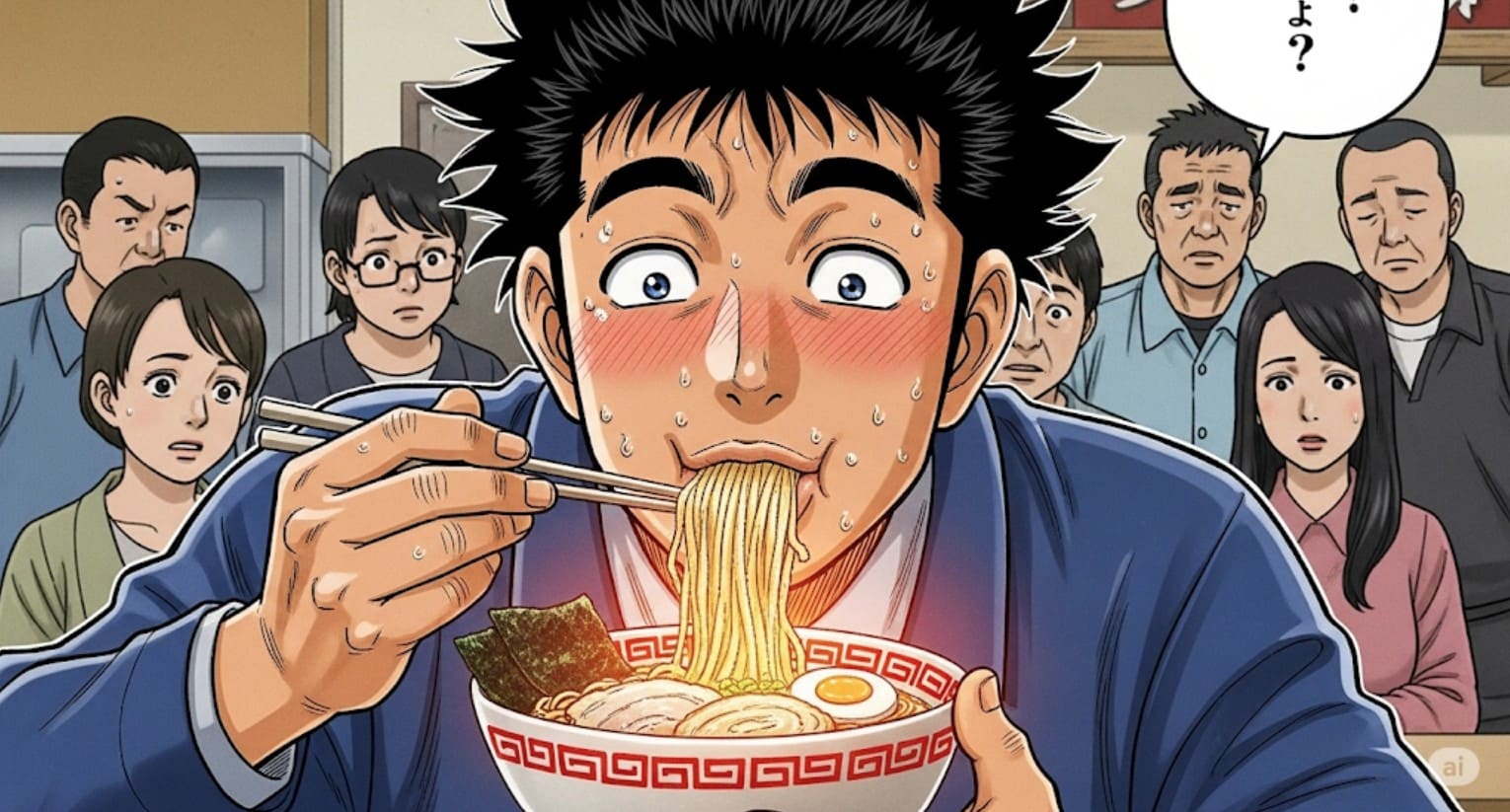

グルメ漫画「めしぬま」を読んで、主人公の表情や食べ方に何とも言えない不快感を覚え、「キモい」「キモすぎ」と感じてしまった方もいるのではないでしょうか。ネット上の評判やレビューを見ると、あなたと同じように生理的に無理だと感じる声は少なくありません。

独特の擬音やよだれ描写、グルメ漫画らしからぬエロい表現に戸惑い、この作品の作者や編集部は一体どのような意図を持っているのか、そして、これほど賛否が分かれる食べ方がなぜ人気なのか、疑問に思うのも当然です。また、物議を醸したアニメ版の存在も、作品への評価をさらに複雑にしています。

しかし、その一方で一部には熱心に指示する読者がいるのも事実です。この記事では、「めしぬま 気持ち悪い」というキーワードで検索しているあなたの疑問に答えるため、作品がそう評価される理由から、作者の狙い、そして作品が持つ独特の魅力まで、読者の視点で深く掘り下げていきます。

のどか

のどかコミックシーモアなら70%OFFでお得に読める

\ まずは無料で試し読み! /

- 「めしぬま」が気持ち悪いと言われる具体的な理由

- 否定的な評判やレビューの具体的な内容

- 作者や編集部が作品に込めたであろう意図

- 気持ち悪いと感じる一方でなぜ人気があるのか

なぜ「めしぬま」は気持ち悪いと言われるのか?

ネットの評判・レビューに見る否定的な意見

「めしぬま」に関するネット上の評判を調べてみると、肯定的な意見以上に、否定的なレビューが数多く見受けられます。特に、試し読みをした読者からは「不愉快」「2度と読まない」といった厳しい言葉が並び、作品の評価が大きく分かれていることがうかがえます。

具体的には、「ただただ下品」「何を表現したかったのか全く分からない」といった感想が多く、物語の構成に対しても「ワンパターン」「起承転結がない」などの指摘があります。これらのレビューは、単なる好き嫌いを超えて、作品の根幹にある表現方法そのものに対する拒否反応を示していると考えられます。

このように、多くの読者が作品に対して強いネガティブな印象を抱いている事実は、「めしぬま」を語る上で無視できないポイントです。

SNSでのめしぬまの口コミや評判

主人公の表情がキモい・キモすぎると話題に

否定的な意見の中で最も多く指摘されているのが、主人公・飯沼が食事中に見せる恍惚とした表情です。この表情が「とにかく気持ち悪い」「顔面がキモい」と評され、多くの読者が離脱する最大の原因となっています。

普段は冴えないサラリーマンである飯沼が、食事の瞬間だけ見せる独特の表情は、作者によって意図的に描かれたものと考えられます。しかし、その表情が一部の読者には「Hしている時の顔に見える」「妙な色気がある」と映り、食事シーンに求める爽快感や幸福感とはかけ離れた印象を与えてしまっています。

周囲の登場人物がその表情を「かわいい」と評する描写が繰り返されることも、読者の感覚とのズレを際立たせ、違和感や嫌悪感を増幅させる一因となっているようです。

生理的に無理と感じる独特なよだれ描写

主人公の表情と並んで、読者に生理的な嫌悪感を与えているのが、食事シーンにおける「よだれ」の描写です。特に連載初期の巻では、飯沼が口からよだれを垂らしながら食事に没頭するシーンが頻繁に描かれており、これが「不潔」「汚い」といった感想に直結しています。

食事という行為に伴うリアルな描写と捉えることもできますが、多くのグルメ漫画が清潔感や食欲をそそる表現を重視する中で、この生々しい描写は異質です。この点について、一部の擁護派からは「巻が進むにつれてよだれ描写はなくなった」という指摘もありますが、初期のインパクトが強烈であったため、作品全体のイメージとして定着してしまいました。

このよだれ描写は、作品の個性を際立たせる要素であると同時に、多くの読者を遠ざける要因にもなっているのです。

食事シーンの擬音が不快感を生むとの声も

視覚的な表現だけでなく、漫画ならではの聴覚的な表現である「擬音(オノマトペ)」も、読者が不快感を覚える一因となっています。レビューの中には、「妙にいやらしい擬音」が使われているという指摘が見られます。

通常の食事シーンで使われる「もぐもぐ」「ずるずる」といった一般的な擬音とは異なり、「めしぬま」では食事の官能性を強調するかのような独特の擬音が選択されることがあります。これらの擬音が、前述した主人公の表情と組み合わさることで、食事シーン全体に異様な雰囲気を生み出し、読者に生理的な不快感を与えてしまうと考えられます。

言葉にならない感覚を表現する擬音だからこそ、その選択が読者の受け取り方に大きな影響を与えているのです。

恍惚な食べ方がなぜ人気なのかという疑問

これまでに挙げたような否定的な意見を踏まえると、「なぜこの漫画は打ち切りにならず、人気があるのか?」という純粋な疑問が湧いてきます。実際にレビューでも、「これを延々と続けているのかと驚き」といった声があり、作品が継続していること自体を不思議に思う読者は少なくありません。

この疑問の背景には、多くの人が「グルメ漫画」というジャンルに抱く共通のイメージ(美味しそうな料理、幸福感あふれる食事シーン、役立つ豆知識など)と、「めしぬま」が提供する体験との間に大きなギャップがあることが挙げられます。

しかし、連載が続き単行本も刊行されているという事実は、商業的に成立している証拠です。つまり、否定的な意見の裏側には、この独特な世界観を支持する一定数の読者層が存在することを示唆しています。この点が、作品の評価をより一層複雑にしています。

グルメ漫画なのにエロいと感じる読者の困惑

多くの読者が抱く困惑の根源は、「グルメ漫画なのにエロい」という点に集約されるかもしれません。食事と性的な表現を結びつけること自体は、他の作品でも見られる手法ですが、「めしぬま」の場合は男性主人公を対象としている点が特徴的です。

レビューでは「食事とエロは別にして欲しい」という意見が見られ、食事という純粋な楽しみに、意図せぬ性的ニュアンスが持ち込まれることへの抵抗感が示されています。読者がグルメ漫画に求めるのは、あくまで食欲をそそる描写や幸福感であり、そこに過剰な官能表現は求めていない場合が多いのです。

この期待とのミスマッチが、作品に対する「気持ち悪い」という評価や、「何を表現したいのか分からない」という困惑につながっていると言えます。

\ まずは無料で試し読み!/

「めしぬま 気持ち悪い」評価の裏にある作者の狙い

作者あみだむくが描く「めしぬま」の世界観

「気持ち悪い」という評価が先行しがちな本作ですが、作者あみだむく先生は、一体どのような世界観を描こうとしているのでしょうか。その意図を考察すると、単なる不快な漫画ではない、別の側面が見えてきます。

おそらく作者は、食事という行為が持つ、単なる栄養摂取以上の根源的な喜びや官能的な側面を、あえてデフォルメして描こうとしているのではないでしょうか。普段は感情を表に出さない冴えない男が、食事によって本能を解放され、恍惚の表情を浮かべる。このギャップを通して、食が人間に与える原始的なエネルギーや快感を表現していると考えられます。

「毎日ごはんはおいしいです」という作中のセリフは、この作品のテーマを象徴しているのかもしれません。つまり、社会的な建前や体裁を取り払った先にある、純粋な「食の喜び」こそが、作者が描きたい世界観の核となっている可能性があります。

賛否両論のアニメ版が炎上した出来事とは

「めしぬま」の評価を語る上で、アニメ版の存在は欠かせません。2018年頃にアプリ「アニメビーンズ(現・タテアニメ)」で配信されたアニメは、その作画クオリティを巡って大きな炎上騒ぎとなりました。

当初公開されたアニメは、原作の持つ独特のフェロモンや色気が全く感じられない、いわゆる「クソ作画」と酷評されました。これには原作ファンからも批判が殺到し、SNSでは「ギャグマンガ日和よりひどい」とまで言われる始末でした。

この炎上を受け、制作側は異例のリテイクを実施。修正後の作画は原作の雰囲気に近いものへと改善されました。しかし、この一連の騒動は、「めしぬま」という作品が持つデリケートな表現の再現の難しさと、良くも悪くも注目度が高いことを世に知らしめる結果となったのです。

編集部の意図はどこにあるのかを考察

これほど賛否が分かれる作品が、なぜ商業誌「月刊コミックゼノン」で連載を続け、単行本も10巻以上刊行されているのでしょうか。そこには、掲載誌である編集部の戦略的な意図が隠されていると考えられます。

一つは、他のグルメ漫画との明確な差別化です。数多くのグルメ漫画が市場に溢れる中で、「めしぬま」の強烈な個性は、他作品に埋もれないための強力な武器となります。「気持ち悪い」という感想も、裏を返せばそれだけ読者に強い印象を与えている証拠です。

もう一つは、ニッチな需要への対応です。万人受けはしなくとも、この独特な世界観に強く惹かれる「熱狂的なファン」を確実に掴むことで、安定した売上を見込んでいる可能性があります。全ての人に好かれる作品を目指すのではなく、特定の層に深く刺さる作品を送り出すという戦略は、現代の多様化した市場において有効な手段の一つと言えます。

熱狂的に指示する読者がいるのも事実

前述の通り、否定的な意見が目立つ一方で、「めしぬま」には熱心に作品を指示する読者も確かに存在します。彼らは、作品のどこに魅力を感じているのでしょうか。

肯定的なレビューを見ると、「自分も世界一の美味しいごはんを食べているかのような幸福感が味わえる」「大好きな漫画」といった声が見られます。また、「最初は気持ち悪いと思ったけど、今ではお気に入り」というように、最初は戸惑いながらも徐々に作品の魅力に気づいていった読者もいるようです。

さらに、「3巻くらいからはフツーの反応になる」「9巻ではよだれシーンは0」といった指摘もあり、巻を重ねるごとに過剰な表現がマイルドになり、読みやすくなっているという意見もあります。これらの声は、「気持ち悪い」という第一印象だけで作品を判断してしまうのは、非常にもったいない可能性を示唆しています。

総括:「めしぬま 気持ち悪い」は褒め言葉?

この記事では、「めしぬま」がなぜ気持ち悪いと言われるのか、その理由と背景を多角的に解説してきました。最後に、本記事の要点を以下にまとめます。

- 「めしぬま」は食事シーンの独特な描写で賛否が激しく分かれるグルメ漫画

- 「気持ち悪い」という感想の主な原因は主人公・飯沼の恍惚とした表情

- 口からよだれを垂らす描写も生理的な嫌悪感の一因とされている

- 食事シーンで使われる独特の擬音が不快感を増幅させているとの指摘もある

- 多くのグルメ漫画が持つ爽やかさとは異なる「エロい」表現に困惑する読者が多い

- ネット上のレビューでは星1などの低評価も少なくない

- しかし、その一方で熱狂的なファンや作品を擁護する声も存在する

- 作者は食事の持つ根源的・官能的な喜びを描こうとしている可能性がある

- アニメ版は作画クオリティの問題で炎上し、リテイクされるという過去があった

- 連載が続く背景には、他作品との差別化を図る編集部の戦略的な意図が考えられる

- 巻が進むにつれて過剰な描写はマイルドになり、読みやすくなったという意見もある

- 「気持ち悪い」という強烈な第一印象が、作品の最大の個性となっている

- 読者の好みや価値観によって評価が180度変わる作品と言える

- もしあなたが「気持ち悪い」と感じたとしても、その感覚は決して少数派ではない

- この記事が、「めしぬま」という作品を多角的に理解するための一助となれば幸いです

\ まずは無料で試し読み! /

漫画「めしぬま」を安く読む・全巻無料で読む方法はある?|おすすめ電子書籍サービス徹底比較

「めしぬま」の続きが気になって仕方がないけれど、全巻揃えると結構な金額になる……と迷っていませんか?

実は、電子書籍サービスの初回キャンペーンをうまく使い分けることで、実質無料で数冊読んだり、紙の単行本よりも圧倒的に安く全巻を揃えたりすることが可能です。

この記事では、数ある電子書籍ストアの中から「めしぬま」を読むのに特におすすめな5つのサービスを厳選し、目的別に比較しました。

違法サイトの利用には、あなたが思っている以上に深刻な3つのリスクがあります。

- スマホのウイルス感染・故障

- 法的処罰の対象(200万円以下の罰金)

- 低画質・フィッシング詐欺

ここで紹介するサイトで合法的に賢く無料で漫画を満喫しましょう。

【結論】「めしぬま」を読むならこの3択!目的別比較表

まずは結論から。あなたの「読み方」に合わせて最適なサービスを選んでください。迷ったら、会員登録だけで70%OFFクーポンがもらえるコミックシーモアが最安への近道です。

| 目的 | おすすめサービス | 特典・メリット | リンク |

| 最安で読む | コミックシーモア | 70%OFFクーポン配布中。 一番安く、手軽に読める王道サイト。 | ▷詳細を見る |

| 手軽に読む | Renta! | 会員登録無料。 月額契約なしで、欲しい分だけ課金できる。 | ▷詳細を見る |

| 実質無料で読む | U-NEXT | 600pt無料プレゼント。 1冊分をタダで読みつつアニメも見放題。 | ▷詳細を見る |

1. コミックシーモア|70%OFFクーポンでまずは1冊

「とにかく安く、手軽に読み始めたい」という方に最もおすすめなのがコミックシーモアです。

- 初回70%OFFクーポン: 無料会員登録をするだけで、好きな1冊に使える70%OFFクーポンが必ずもらえます。

- 豊富なキャンペーン: 登録後も「月額メニュー登録で全額還元」や「3冊20%OFF」など、継続して安く読める施策が充実しています。

「めしぬま」は巻数が多い作品ですが、まずはこのクーポンを使って、気になっていた「あの巻」だけを数十円〜百円台で読んでみてはいかがでしょうか。

【編集部のアドバイス】

クーポンは「1回・1冊限り」です。一番高い巻や、最新刊に使うのが最もお得な使い方です!

2. Renta!(レンタ)|月額契約なしでサクッと読む

「わざわざ会員登録はしたくない」「読みたい時だけお金を払いたい」というライトな読者には、CMでもおなじみのRenta!が最も使い勝手が良いです。

- 月額縛りなし: 多くのサイトが「月額コース」を推奨する中、Renta!は「欲しい分だけポイント購入」が基本です。解約忘れの心配がありません。

- 48時間レンタル: 作品によっては「購入」だけでなく、安価な「48時間レンタル」を選べる場合があります。「1回読めれば十分」という時に最適です。

- 超高画質: 専用ビューアが非常に使いやすく、スマホでもサクサク読めます。

3. U-NEXT|実質無料で1冊+アニメ見放題

「お金をかけずに、まずは1冊だけ読みたい」、そして「アニメ版も見返したい」という欲張りな方にはU-NEXT一択です。

- 600円分のポイント贈呈: 31日間の無料トライアルに登録すると、1冊まるごと無料で読める。これを使えば「死役所」の好きな巻を無料(0円)で購読可能です。

- 動画も見放題: 登録中は26万本以上の動画が見放題。ドラマ版やアニメ作品も一緒に楽しめます。

トライアル期間中に解約すれば、料金は一切かかりません。購入した漫画は解約後も読み続けることができます。

[ U-NEXTの無料トライアルで「めしぬま」をタダで読む ]

(※31日間以内に解約すれば無料です)

まとめ:「めしぬま」をお得に読む手順

最後に、迷っている方のためのおすすめ手順を整理しました。

- まずは[コミックシーモア]で、70%OFFクーポンを使って気になる1冊を読む。

- もっと読みたくなったら、[U-NEXT]の無料トライアルでもう1冊をタダで読む。

- 面倒な登録なしでサクッと続きを読みたいなら[Renta!]を使う。

この流れなら、定価で買うよりも数千円単位で節約しながら「めしぬま」の世界を堪能できます。

キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があるため、まずはそれぞれの公式サイトで最新のクーポン状況を確認してみてください。